倫理の道標

丸山敏雄の発見した幸せになる生活法則

23. かけがえのない一瞬として迎え、送る

出会いは一回限りのもの。

同じ形で出会うことは二度とない。

余裕のない人はとかく失敗が多い。

縁がなければ会えなかった、その「時」をかけがえのないものとして捉えよう。

日本には、送迎の作法が数多くある。

たとえば、茶の湯はこう教える。

「お客様が帰る時には、姿が見えなくなるまで灯を消してはいけない」

あるホテルでは、お辞儀の角度を正しく身につけるまで厳しくしつけられるという。

作法はTPOによりさまざまな「形」がある。ここでは作法を論じるのではなく、「心」によって、「形」がどのようになるかを考えたい。

ある年の夏の午後、渡辺末雄は、丸山敏雄の住まいを訪ねた。ことのほか暑い日だった。渡辺は家人の案内で、部屋に入った。急ぎの仕事のために、和服姿の敏雄は中央にある机の前で静座をして、筆をとっている。渡辺は邪魔をしないように配慮しながら、部屋の隅に座った。

「やあ、いらっしゃい」

来客に気づいた敏雄は筆をとめ、ニッコリと微笑んだ。

「今日は特に暑いですね。これは脱ぎましょう」

渡辺の額が汗で濡れているのを見た敏雄は、自ら着物を脱ぎ、シャツ一枚になった。ホッとして渡辺も背広を脱いだ。

敏雄は、来客があれば、その日の寒暖、相手の心境や体調を速やかに察して、即座に来客の最もリラックスできる雰囲気に自らを変えた。温かい空気に包まれた訪問者たちは、何度となく足を運ぶ。敏雄はその一人ひとりを丁寧に見送った。

こんな話も残っている。

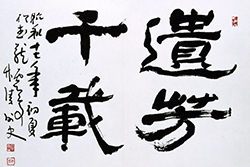

墨田政子は、原爆によって焦土と化した広島から上京、世田谷の姉の家に身を寄せていた。そして、敏雄を訪ねては、毎日のように書道と短歌に励んでいた。

高杉庵の前で、夫婦はよくこうして誰かを見送った(昭和23年頃)

日々の課題を終え、帰ろうとすると、敏雄とキク夫人は、玄関に正座をして、政子を見送るのが常だった。息子の竹秋は靴べらを用意し、政子が靴を履き終わるまで静かに待っていた。当時の政子はまだ十代。

「一少女の私まで歓待し、いつも気にかけてくださるお心に、ただ頭の下がる思いでした」

敏雄亡き後、政子は夫を伴って久しぶりに丸山家を訪ねた。この時も、キク夫人と息子たちが、少しも変わらぬ笑顔で出迎えた。

「今にも先生が『やあ、よく来たね』とおっしゃって出てこられるような気がしてなりませんでした」

彼女はそう述懐する。

現代人は、「家に来たお客」という意識が薄くなった。だが、昔はそうではなかった。父が勤めから帰宅し、子供の友達が遊びに来ていたら、「やあ、いらっしゃい」と声をかけたものだし、親のお客さんには、「ご挨拶をしなさい」と子供は言われたものだ。誰のお客であろうと、家に来た人は、一家総出でもてなした。それが日本の美風でもあった。

送り迎えの習慣は、挨拶一つにも心がこもり、頭も自然と下がってくるようになる。家族からは、「私の知人も大切にしてくれる」という感謝が生まれる。小さな輪が、思いもかけず温かく広がっていくのである。