胎動

倫理運動の軌跡

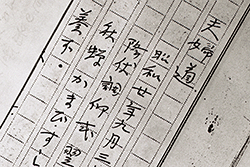

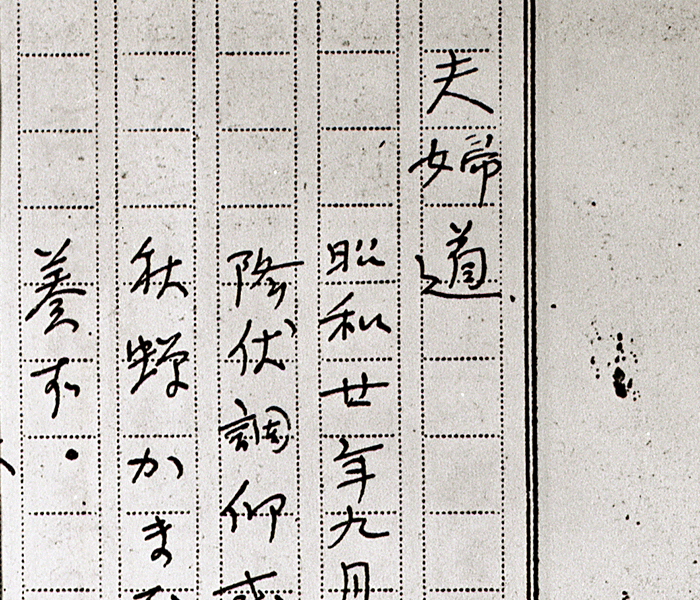

「夫婦道」草稿。世の中の立て直しを思い立ち、その第1歩となった記念すべき論文。

道徳と幸福は一致する

丸山敏雄は一言で言えばどんな人だったのか。

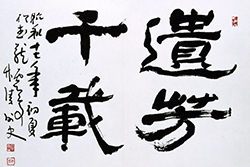

その生涯をたどれば、教育者であり、学者であり、修行者であった。書道や短歌の作品を生む芸術家でもあった。そしてその人生は一貫して「最高善」の追求に捧げられていた。すなわち丸山敏雄は「最高善の追求者」であった。

敏雄が追い求めた「最高善」とは何か。それは、「いつ、どこで、誰が、どのように行なっても、人を幸福にし、己も幸福になる善」である。

哲学者のカントは、人間の行なう善悪と幸不幸の一致はこの世において求められないと主張した。どれほどの善を行なおうと、またどれほどの悪を行なおうと、幸福になるか不幸になるかとは、結びつかないというのである。

丸山敏雄はそれに異を唱えた。道徳と幸福が一致〈徳福一致〉する生活法則を「発掘」することで、最高善を追求していった。

生活法則は、次第に姿、形を整えていく。やがて敗戦を機に、敏雄はその生活法則を世に示し、道義の再建を期した社会教育運動、すなわち倫理運動を推進する決意を固めた。

急性アノミーが広がる中で

人は、ショッキングな出来事に遭遇すると、パニック状態に陥る。何が何だかわからなくなる。激しい虚脱感、孤独感に襲われる。それを急性アノミー現象と呼ぶ。

全日本人が急性アノミーに陥ったことがあった。昭和20年8月、敗戦が伝えられた直後のことだった。

戦争の敗北を知らせる玉音放送を聴いた後の衝撃は凄まじかった。

人々の心には、敗北の悲痛と、死から解放された安堵感が複雑に入り交じっていた。さらに日本人の大半が飢餓状態にあり、慢性的な栄養失調を患っていた。穀物はヤミに流れ、「昭和20年内に数百万人が餓死する」との噂が広がった。失業者の数は1,000万人にものぼった。

日本は、焦土と化していた。瓦礫の上に、家を失った人々がようやく雨露をしのいでいる。占領軍が進駐してくる恐怖におののきながら、食糧を求めて農村へ買い出しに行かなければならない。法を無視してもヤミの食糧に手をつけなければ生きていけない。急性アノミーによる道徳の荒廃は全国に蔓延していった。

そのような時に、丸山敏雄はどうしていたであろうか。

『夫婦道』をもって大任に入る

日本がポツダム宣言を受諾して敗戦が決まった昭和20年8月15日は、敏雄にとっても衝撃の一日であった。その日の日記にはこうある。

ああ、何といふことであらう。

玉音くもらせ、泣きたまひつつ、よませたまふ。

すめくににかかることはもあるべしや

ただ夢のごとし涙も出でず

ただくやし、只あやし、言葉なし。

茫然自失の日々が続いた。執筆の意欲も湧かない。半月余りが過ぎた。

9月3日のことであった。敏雄は壮烈な決意のもとに『夫婦道』という論文を書き始める。

「この平和と世界文化建設の大任に入る」

日記にそう記した。丸山敏雄たった一人が放つ小さな動きであった。しかし、ここに戦後日本の、まぎれもない道義再建への歩みが始まった。

『夫婦道』を書くことが、どうして平和と世界文化の建設という大任に入ることになるのか。

性は「種」の生命の永続に欠かせない。性の営みは男女夫婦の交わりにある。これほど切実な問題にも関わらず、普遍的な夫婦生活の原理やルールは明らかにされてこなかった。その確立こそ根源的な人類の課題であろう。丸山敏雄は以前からそう信じ、夫婦のあり方について考え続けていた。

夫婦道を説くことによって、日本に平和と新しい文化を築く。それこそが自分の使命である――敗戦を機に自己の任務の重大性を確信し、その決意を「大任に入る」と日記に記したのだった。

敗戦の悲嘆、悲憤を乗りこえて起った丸山敏雄は、黙々と研究・執筆に専念していく。

短歌会の発進

昭和20年11月、敏雄は故郷の九州に旅立つ。〈日本再建のための精神運動を起こしたい〉。漠然とした考えだったが、友人、知人に支援、協力を求めるのが旅の目的だった。

翌年の正月、敏雄は家人に尋ねた。

「短歌の指導を始めようと思うが、どうだろう」

短歌の創作を通して生活を浄化し、精神生活を立て直して、新日本建設のために勇躍しようとの力強い呼びかけに、全国の知友たちが共鳴した。

ほどなく「しきなみ短歌会」が発足する。3月には『しきなみ』の創刊号が世に出た。「しきなみ(重波、敷波、頻波)」というネーミングには、敗戦の日本に押し寄せる艱難のイメージとともに、それに押し流されることなく自立の道を歩もうとする意図がある。短歌会の発進は、組織的な倫理運動の萌芽でもあった。

進むべき道の構想

やがて丸山敏雄は一人の畏友と再会した。茨城県の水戸に広大な「八光農場」を経営していた石毛英三郎である。

敏雄より5歳年長の石毛は、敗戦後の日本を深く憂慮し、国民の進むべき道を研究する人材を求め、丸山敏雄に白羽の矢を立てたのだった。

昭和21年12月、水戸に赴いた敏雄は、石毛と旧交を温め、腹蔵なく意見を述べ合った。敏雄が構想したのは「文化研究所」の設立である。新しい日本の進路を探り、道義の再建を果たすためには、基礎的な研究から始めなければならない。敏雄の構想に石毛は賛同し、出資を約束した。

名称を「

新世

文化研究所」と定め、5ヶ年計画が立てられた。研究所には、復員してきた長男の竹秋も加わった。所員は、各自の調査・研究課題を持ち寄り、成果を発表し合った。敏雄は主に道徳、倫理、歴史、教育、文学などを担当した。この研究所のユニークなところは、生活座談会の開催や生活研究雑誌の発行を計画するなど、机上の研究よりも実生活との結びつきを志向していたことにある。

明けて22年、敏雄の身辺は急に慌しくなる。組織的な研究活動が本格化していったのだ。